Este es uno de los tres números que escribí como proyecto para una columnita en una muy conocida revista uruguaya, allá por 1997 o 1998. La editora, luego de una reunión muy entusiasta y cálida en la que quedamos que bocetaría algunos apuntes (hice no uno sino dos proyectos de columna, pero este era mi favorito), más tarde no se dignó siquiera a leerlos (no diría “a recibirlos” porque cualquiera puede aceptar papeles que al final igual no serán leídos, pero en mi caso sé que no los leyó simplemente porque decidí no dejárselos ni bien empecé a captar cierto inexplicable ambiente enrarecido, con excusas varias y disculpas). Lo que me remachó, paradójicamente, fue que Levrero me hubiera recomendado allí como una de las voces narrativas jóvenes más originales y estupendas que había en el país en ese momento bla bla bla. Aunque no fue la editora quien me saboteó: de haber sido cierto el juicio de Levrero, ella solo hubiera ganado con tenerme en la cancha. Pero mis problemas nunca son con los principales: por lo general, aparecen desde los flancos laterales, dado que los que me serruchan las patas suelen ser las manos derechas, los segundos, los vices. Y bueno.

Me gustó para ahora el tema que larga el inusual psiquiatra R.D.Laing como disparador de este artículo, por eso lo publico aquí. Hay gente cerca mío que anda con estos problemas del tironeo entre la necesidad de mostrarse, de ir hacia el afuera y comunicar, y el pavor que les hace correr a esconderse, a hacer como que duermen en la cama de los padres, con tal de que los demás no los puedan mirar hasta el fondo del alma. Es un sentimiento bastante universal, pero algunos lo hemos vivido en formatos particularmente paralizantes (aunque a mí hoy en día nadie me lo quiera creer).

Además, esto me permite decirle a la revista aquella, casi 15 años después: “¿Quién te necesita? Ahora los que escribimos publicamos en Internet cuando se nos da la gana… “. Y terminarlo con una de esas trompetillas que Quico le hacía siempre a Don Ramón.

Desde el barril quería tomar como excusa un fragmento filosófico, y a partir de él escribir cualquier derivación mía, mundana y menor. Todavía tengo prontos por ahí dos numeritos más, durmiendo el sueño de la tinta reprimida. Y había seleccionado también varios fragmentos filosóficos como para desarrollar sus artículos correspondientes, si la cosa tenía continuidad. Pero qué pereza, mi Dios querido.

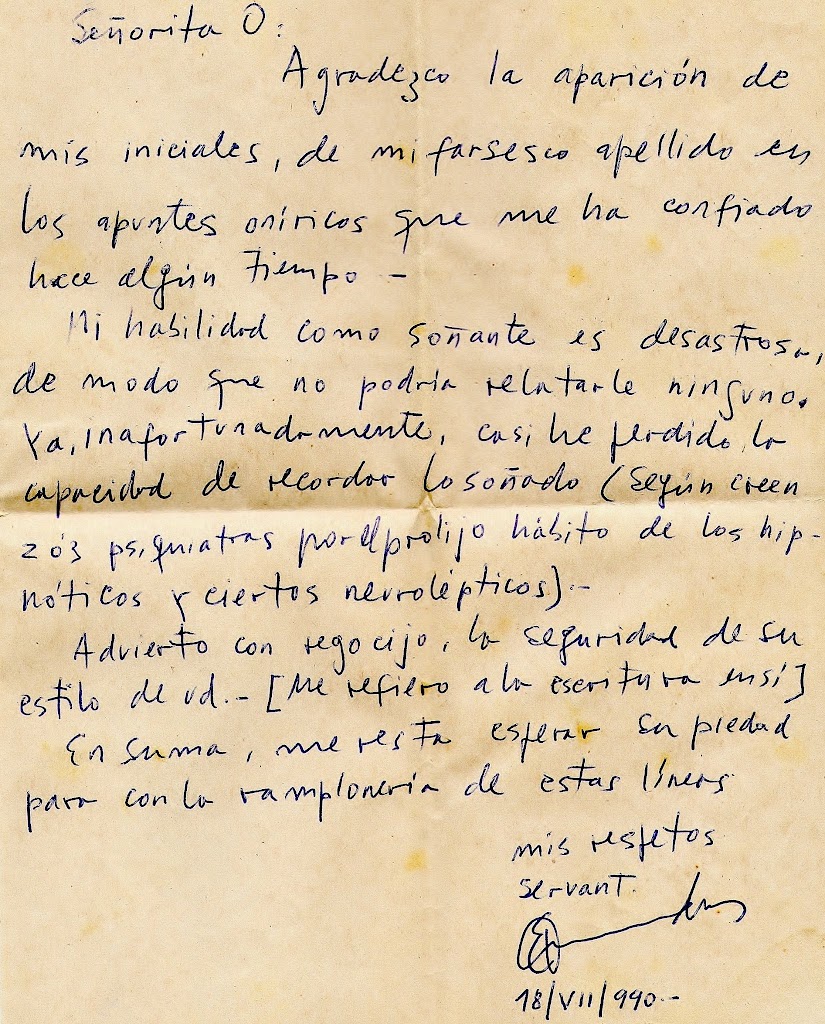

Parte de mi esconderme era, en aquel entonces, firmar todo como “G.Onetto”. Para que la gente no supiera cómo ubicarme realmente, cómo me llamaba, más allá del apellido. Pero, sobre todo, para que no se dieran cuenta de que era mujer (al menos a priori, antes de leer lo que escribía).

DESDE EL BARRIL (7)

por G. ONETTO

En un maravilloso libro sobre la locura y el proceso de volverse loco [***] (y sin que esta lectura pueda resultar de riesgo para los interesados, siempre que no tengan un subsuelo fértil para semejantes asuntos), el padre de la anti-psiquiatría, R.D.Laing, protector de los esquizofrénicos y sopapeador de la familia como institución, dijo así:

«Toda su vida ha estado desgarrada entre el deseo de revelarse a sí mismo y el deseo de ocultarse a sí mismo. Todos compartimos con él este problema y todos hemos llegado a una solución más o menos satisfactoria. Tenemos todos nuestros secretos y nuestras necesidades por confesar. Podemos recordar cómo, durante nuestra niñez, los adultos al principio eran capaces de ver claro en nosotros, traspasarnos con la mirada, y qué gran hazaña fue para nosotros cuando, llenos de miedo y temblando, pudimos decir nuestra primera mentira y hacer, para nosotros mismos, el descubrimiento de que estamos irremediablemente solos en algunos respectos, y saber que dentro de nuestro propio terreno sólo pueden verse las huellas que dejan nuestros pies.»

_________________________________________________________________________________

or piedad, el universo nos otorga naturalmente una tregua de años -de décadas inclusive- para que lleguemos a asumir a fondo nuestro irremediable desamparo personal. Pero una cosa es segura, y es que una vez que todo esto empieza, una vez que nuestra conciencia descubre su hermética e incorruptible impenetrabilidad por mente externa alguna, una vez que padres y dioses y gurúes mágicos nos han abandonado a nuestra suerte, el proceso se torna irreversible.

Lo único que nos queda es esa certeza ‒obsesiva e inquisidora, como las moscas‒ de que todo nuestro ser, nuestros maravillosos recuerdos y pensamientos, toda nuestra historia personal, es terreno inaccesible para los demás. Para ellos, seremos un oeste indómito y salvaje del cual sólo les llegarán, acaso, los cuentos fraccionados, misteriosos, narrados por nuestra propia voz titubeante.

* * *

Recuerdo una de las primeras veces en que me enfrenté a este incómodo tironeo entre el deseo de revelarse y de ocultarse. Tenía 8 años y hacía unos pocos meses que vivía en un país extraño. Por supuesto que no tenía amiguitos ni primos ni abuelos ni vecinos conocidos ni tíos ni nada: sólo aquel par de padres que con tanta perfidia tramaban desprenderse del timón de mi conciencia. Mi vida transcurría en una soledad que rayaba en lo autista, fomentada además ‒como en casi todo niño siglo veinte‒ por los estúpidos programas de televisión. Todavía no iba al nuevo colegio y mi tiempo transcurría lento, lento… Me sentía como una niña perdida en un castillo lleno de armaduras y mausoleos, de hermosas criptas y capillas en las que no se podía jugar porque, de hacerlo, mis ecos despertarían a los caballeros de su siesta; resonarían, agudos, perturbando a las monjas hasta en su clausura de hierro y naftalina; mis ecos y mis juegos les traerían a las reinas dolorosos recuerdos de hijos muertos. Me tiraba en la cama y sentía cumplirse las horas sobre mi estómago, como una mascota traviesa que me pisaba y me pasaba por arriba con negligencia, tan sólo para acurrucarse al sol y dormir a pata suelta.

* * *

Por entonces, me había atrincherado en un cuartito de servicio a los efectos de exorcizar mi soledad sin contaminar demasiado la apastelada armonía de mi dormitorio. Las tardes se hacían interminables allí, sin amigos, sin secretos para compartir, sin espejos que me devolvieran mi imagen (cada vez más incierta y borrosa por la súbita pérdida de referencias, de identidad). A falta de testigos, mi propia historia empezaba a carecer de todo sentido. Era domingo; mis padres dormían la siesta. Yo comía galletas con avidez.

Súbitamente, sentí que no estaba, en el fondo, tan perdida como pensaba: me di cuenta de que vivía en un edificio, por lo que seguramente existían otras personas en los pisos inferiores, otros niños, otros individuos capaces de apreciarme, aunque yo fuera tan sólo una extranjera sin hogar. Tomé la caja de galletas vacía e improvisé una rudimentaria botella al mar. Una larga cuerda atravesaba el cartón de la caja y la hacía oficiar de anzuelo, como si yo intentara pescar a alguien; pescar la atención de alguien, los ojos de alguien que entonces me devolverían la corporalidad y la existencia que había dejado en otro país. Adentro de la caja, puse una carta con dibujitos. La bandera uruguaya enmarcaba renglones de caligrafía infantil con los que yo me esmeraba ‒dentro de la primitiva oratoria que podía tener a mi alcance por aquel entonces‒ a fin de exhortar al testigo, al depositario de mi ambiguo deseo de revelarme, para que uniéramos los lazos entre nuestras patrias. Como si se tratara de dos delegaciones diplomáticas en tratativas para firmar un armisticio.

Por la ventana del cuartito de servicio, tiré aquella caja de galletas que contenía mi oda a la amistad entre las naciones, no sin antes sujetar fuertemente el extremo de la cuerda que la sostenía. La caja quedó colgando frente a las ventanas de los otros pisos; cada tanto, yo cambiaba la altura de la cuerda para que se bamboleara frente a una ventana diferente. Esperé: la necesidad de confesar, de ser visto y reconocido estaba en plena marcha.

* * *

De pronto, alguien tiró de la cuerda y en un instante fui despertada de mi somnolencia de pescador aburrido. Sentí terror, y traté de recuperar aquella cuerda rápidamente, palmo a palmo, sintiendo que en el extremo donde antes se encontraba la caja de galletas ahora bien podía haber un tiburón. Pero fue peor que eso: la caja depositaria de mi carta, de mi carta con propuestas de amistad y banderas, estaba vacía. Había sido interceptada, recibida; sabía, para mi espanto, que en esos momentos alguien la estaría leyendo realmente.

Creo que aquí interviene la otra parte: el deseo de ocultarse a sí mismo, de ocultar los secretos. En aquellos momentos, sentí una vergüenza indescriptible y corrí al cuarto de mis padres con el corazón desbocado. Jamás les contaría lo sucedido; me sentía humillada, indigna por haber mostrado mis verdaderos sentimientos de soledad y encierro. Estaba segura de que, de un momento a otro, un vecino furioso subiría a nuestro piso pidiéndonos explicaciones. “En realidad, los extranjeros deberíamos permanecer ocultos, no llamar la atención, guardarnos nuestras cosas”, me dije. “Y mucho menos pretender una alianza con los demás, como si tuviéramos derecho a que nos tomen en cuenta”.

Me acurruqué en la cama de mis padres y decidí que, si aquel vecino finalmente venía a protestar por mi caja de galletas, yo lo negaría todo. Hasta la bandera. La carta no era mía: jamás había intentado mostrarme a mí misma. Cerré los ojos y fingí que dormía.

[***] El Yo Dividido, (The Divided Self /A study of sanity and madness), R.D.Laing, año 1960.